認知症の原因とは?認知症に対して鍼灸治療でできること!

厚生労働省が2024年5月8日に公表した研究結果によると、

65歳以上の高齢者の認知症の有病率は12.3%、

軽度認知障害の有病率は15.5%だったそうです。

人数でみると日本では認知症の方は約443万人、軽度認知障害の方が約558万人いらっしゃるということになります。

つまり、65歳以上の5人に1人が認知症になると言われています。

今後は認知症・軽度認知障害の方が

いかに自分らしく過ごしていける?

また、周囲がどう支えていくか?が課題となってきます。

実はあまり知られていませんが、

鍼灸治療は認知症の予防や進行を遅らせることが可能だとわかってきています。

鍼灸治療は認知症・軽度認知障害の方に、ADL(日常動作)の向上、QOL(生活の質)の向上に貢献させていただくことできます。

今回ここでは・・・

・認知症について

・認知症に対する鍼灸治療について

以上を一緒に見ていきたいと思います(^^)

認知症にもいろんな原因がある~メカニズムについて~

認知症には主に4つのタイプがあります。

・アルツハイマー型認知症

・レビー小体型認知症

・脳血管性認知症

・前頭側頭型認知症

アルツハイマー型認知症

アルツハイマーの特徴の一つとして、初期の段階では「記憶障害」から始まることです。

記憶には・・・

・即時記憶(「今」の記憶)

・近時記憶(数時間~数日以内の記憶)

・遠隔記憶(数十年前の記憶)

・エピソード記憶(体験や経験したことの記憶)

という分類があります。

アルツハイマーで初期段階になると、

即時記憶や近時記憶を思い出せない、また最近のエピソード記憶をまったく覚えていません。

しかし遠隔記憶に関しては覚えています。

最近のことはまったく覚えていないのに、昔の話はよくする。

これは認知症の症状としてよく知られていますよね。

そのほかの特徴的な症状として、以下があらわれます。

・見当識障害

→ここがどこなのかわからない、目の前の人が誰なのかわからない、季節がわからない、時間の概念がないなど

・言い繕う

→物忘れを隠して言い訳をする

・振り返り徴候

→質問に対して返答に自信がなく、家族に助けを求める

・妄想

→物をなくして盗られた、悪口を言われた、家にいるのに帰りたい、などの妄想をする

もしかしたら親が認知症かも・・・

身近な人で認知症の疑いがあるとき、

初期認知症の徴候に気づくことができるリストがあります。

それがオランダで開発された「初期認知症徴候観察リスト」です。

↓

1,いつも日にちを忘れている

2,少し前のことをしばしば忘れる

3,最近聞いた話や情報を繰り返すことができない

4,同じことを言うことがしばしばある

5,いつも同じ話を繰り返す

6,特定の単語や言葉が出てこないことがしばしばある

7,話の脈絡をすぐ失う

8,質問を理解していないことが答えからわかる

9,会話を理解することがかなり困難

10,時間の概念がない

11,話のつじつまを合わせようとする

12,家族に依存する様子がある

以上の項目の中で、4つ以上の項目が当てはまる場合は「初期認知症」を疑います。

そのときはかかりつけ医に相談しましょう。

アルツハイマー病になる原因として良く知られているのが、

βアミロイド(老人斑)とアルミニウムです。

しかし近年ではこれが原因なのではなく、結果だと言われています。

というのも、βアミロイド自体は誰にでも見られるものなんです。

通常は、βアミロイドは分解・排出されて蓄積しません。

しかし何らかの原因で、βアミロイドがたくさん集まってしまうと、アルツハイマーを発症してしまいます。

その集まる原因となるのが、アルミニウムです。

アルミニウムは接着剤のようにβアミロイド同士をくっつけてしまうので、分解・排出がされにくくなってしまいます。

といっても、通常であればアルミニウムも排出されるので、ちょっとのことでは体内には溜まらないとされています。

では、なぜアルミニウムが体内に溜まってしまうのでしょうか?

それは鉄分不足が原因だとされています。

アルミニウムは鉄分とよく似ており、鉄分が不足すると代わりにアルミニウムが吸収されてしまうようです(^^;)

アルツハイマーが男性よりも女性のほうが多いのは、鉄分が大きく関与していると考えられますね。

レビー小体型認知症

レビー小体認知症の特徴として、

初期に幻視や幻聴などの精神的な異常が反復してみられ、

認知機能の変動が激しく、良い時と悪い時があります。

その他にも特徴として、

・認知機能の低下

→記憶障害や見当識障害、判断障害などが見られますが、アルツハイマーよりも程度が低い

・精神症状

→家の中に誰かいる、カーテンの奥に誰か覗いている、霊が話しかけてきたなど、具体的な幻視や幻覚を見るため、あまり否定しないほうが良い

・レム睡眠行動異常

→レム睡眠とは眠りが浅い状態のことで、その時に突然大声で叫んだり、起き上がって大暴れする

・パーキンソン症候

→小刻み歩行、動作緩慢、筋固縮などが認知機能低下や精神症状と前後して出現する

・自律神経症状

→交感神経が障害されるため、立ちくらみや失神、排尿障害や便秘などをきたします。

アルツハイマーとはまた違う症状がありますね。

レビー小体型認知症では、

α-シヌクレインというタンパク質からなるレビー小体という物質が神経細胞内に多数出現することで、

神経細胞が死滅し、さまざまな症状を引き起こします。

そのレビー小体が大脳皮質などの中枢神経に広く出現することで、認知機能が障害されます。

これまで原因不明といわれてきましたが、

近年ではレビー小体のもととなるα-シヌクレインが集まるところにPIP3という脂質が集まっていることが確認されています。

このPIP3というのは、細胞の増殖や細胞死などの生命現象に大きく関与しているものです。

PIP3はPI3キナーゼという酵素によって生成されますが、

そのPIキナーゼが活性化する要因としてはインスリンが関与する可能性があるとされています。

まだまだはっきりとした原因などは解明されていないので、断言はできませんが・・・

もしかすると生活習慣も大きく関与しているかもしれませんね。

脳血管性認知症

脳血管性認知症の特徴として、

高血圧症や糖尿病、心疾患などの既往歴があり、

脳血管の障害のたびに段階的に症状の悪化をきたしています。

その他の症状として、

・記憶障害

→記憶障害は比較的に軽度で、あることは覚えていないのに、他のことははっきりしているなど(まだら認知症)

・精神症状

→抑うつ、意欲や自発性の低下、感情を失うなどの症状が高頻度で現れる。

脳血管性認知症では、

(1)認知機能に重要な役割を果たしている部位(視床、海馬、大脳辺縁系など)で脳梗塞がおこったとき

(2)大脳皮質に脳梗塞が多発したとき

(3)大脳深部白質や灰白質にラクナ梗塞(小梗塞)が多発したとき

(4)大脳白質にびまん性の白質病変が生じたとき

などと、原因は多岐にあります。

この中でも(1)は、比較的急激に認知症が認められますが、

(2)(3)(4)では、徐々に認知症が進行します。

前頭側頭型認知症

前頭側頭型認知症では、40歳代の男性で発症することが多いとされています。

特徴的な症状としては、

・脱抑制行動

→感情や衝動などを抑制できず、周囲への配慮がまったくなくなり、善悪の判断もつかないまま思いついたまま行動する

・無意識下での違法行為

→著しい人格の変化を生じ、万引きや公然わいせつ行為などを悪気なく行う

・常同行動

→外から見ると意図が分からない繰り返し行われる行動で、毎日同じ時間に決まったコースを歩き回ったり、同じものを食べたがる

前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉と側頭葉が萎縮することでおきますが、

その原因の半数以上がピック病によるものです。

ピック病とは、ピック小体とよばれるタウ蛋白の異常蓄積を認めるものです。

なぜこのタンパク質が変性するのかは現時点ではわかっていません(^^;)

タンパク質が原因になるものが多いですね~

以上が4つの認知症についてでした。

他にも「仮性認知症」といって、

うつ病や薬の副作用、廃用症候群などが原因で認知症と同じような症状が現れることがあります。

認知症に対する鍼灸治療は?

認知症に対する鍼灸治療の役割は、

治癒というよりも、身体や精神の苦痛を除去して周辺症状の発現を抑えて、

少しでも平穏な生活を送っていただけるように手助けすることです。

実は近年では、認知症に対しての鍼灸治療が期待されるようになってきています。

その背景では、鍼灸が脳への血流量が増大することもあり、

運動療法と併用することで日常生活における活動性を高め、

認知機能の低下を予防し、改善させる可能性があるとの報告があるからです。

また認知症国際フォーラムでは、

認知症モデルラットを用いて、鍼灸が脳を刺激して脳の神経細胞を再生するという発表がされています。

それでは、東洋医学的には認知症をどう考えるか?

一緒に見ていきましょう(^^)

認知症に対する東洋医学的な考え方

認知症は主に精神機能などの中枢神経に異常が生じることで起きますが、

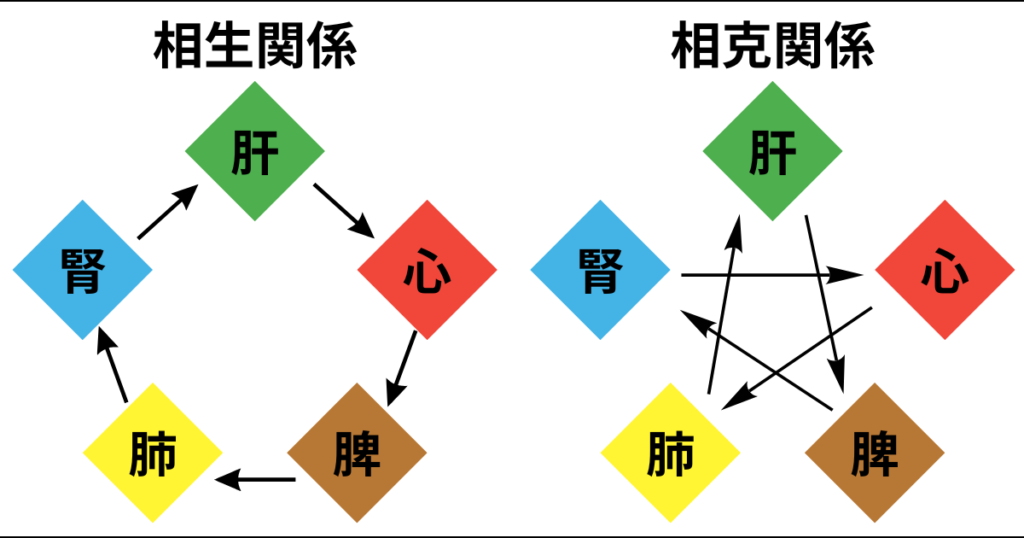

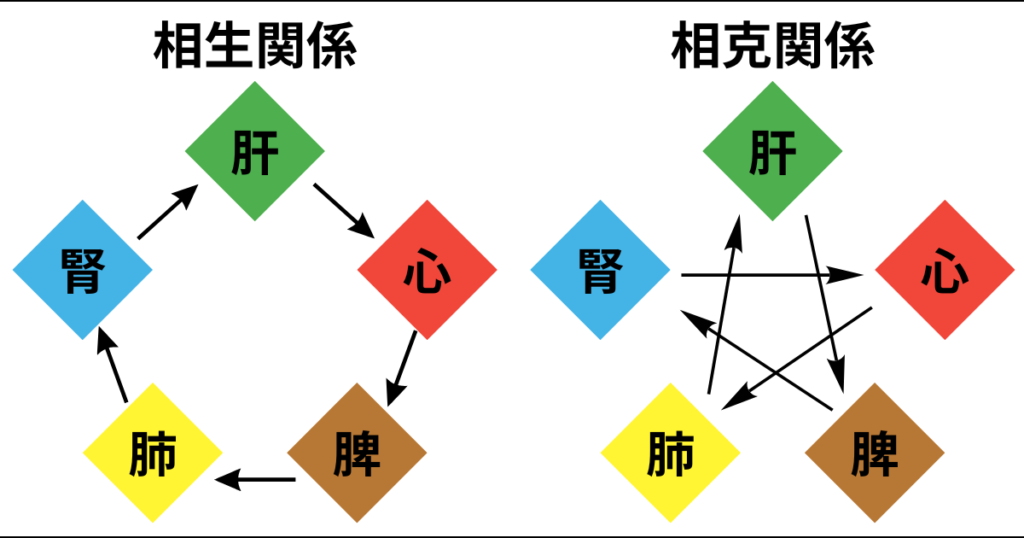

東洋医学的な考えでは「肝」「心」「腎」が深く関わっており、「脾」も影響を受けているとされます。

特に「腎」をベースに調節することが重要です。

「腎」とは?

「腎」は脳(髄海)を満たすとされています。

成長や発育、老化にも大きく関与していて、

「腎」の盛衰によって、脳の機能維持が左右されていると考えます。

「腎」の機能が低下すると脳が養われず、

耳鳴り・難聴・めまい・脱毛・忘れっぽいなどの現象が現れます。

「肝」とは?

「肝」は疏泄をつかさどるとされています。

疏泄とは通し押し出すというような意味で、「気・血・津液」を体中に流す役割をしています。

「気・血・津液」が全身に流れることで自律神経機能や運動機能が正常に働くのですが、

それによって精神機能を安定させ穏やかな情緒を保つようにします。

例えば、イライラすることを気が立つや気分が悪いと表現されますよね。

それは「気」が流れていない状態です。

また、「血」は女性の月経とも大きく関連していて、腹痛や吐き気などがひどい場合、疏泄作用がうまくいっていないと考えます。

実際に「肝」を整えると、イライラや月経痛などがかなり緩和されます。

「心」とは?

「心」は神をつかさどるとされています。

神とは、記憶・学習能力・判断力・言語機能・睡眠・意識状態などの脳による精神機能を意味します。

「脾」とは?

「脾」は食べ物を栄養に変化させるとされています。

栄養源を供給する役目があるので、中枢神経系を含めた生命活動には不可欠です。

西洋医学での認知症に4つの型があるように、

東洋医学でも認知症の方の体の状態に合わせて「証」を立てます。

実は、東洋医学では認知症という概念はなく、

認知症の主な症状である「記憶障害」に対してアプローチするような形になります。

東洋医学でいうと「健忘」です。

代表的な病証は以下になります。

・腎精不足による健忘

・心腎不交による健忘

・心脾両虚による健忘

・血衝心による健忘

腎精不足

「腎」の精が不足することで、脳(髄海)が空虚になって起こります。

その他の症状では、

意識がはっきりしない、歯が抜ける・ぐらつく、白髪、筋力が弱いなど。

心腎不交

長期間の下痢や病気、節制のない性生活、夢精などで

「腎」が消耗することが原因です。

「腎」は「心」が働きすぎないように抑える役割もあるのですが、

消耗すると「心」を抑えることができなくなり、「健忘」が起こります。

さらに発展すると・・・

不眠、動悸、焦燥感、足腰のだるさ、寝汗、

口渇、口内舌のびらん、顔面紅潮、

などがあらわれます。

心脾両虚

考えすぎなどの疲労やストレスにより、

「脾」が栄養を作れなくなり、「心」に「血」などが行きわたらなくなります。

「心」は「脾」を温める役割もあるのですが、

それもできないので、さらに「脾」は弱り、また栄養が行きわたらなくなる。

この負のループによって、「心」の神(精神機能)を守れなくなり、

やがて「健忘」が生じます。

その他の症状では、

動悸、びっくりしやすい、夢ばかり見る、眠りが浅い、食欲がなく腹が張るかんじ、疲れやすい、下痢っぽいなどが見られます。

血衝心

「血」が脈絡に滞り、全体の流れが阻害され、「気・血」が「心」にかえらない状態です。

これによって「心」の神(精神機能)に栄養が行きわたらなくなり、

「健忘」が生じます。

これは突然起こるのが特徴です。

その他の症状では、

舌がこわばる、言葉がつっかえる、口内が乾くけど水は飲みたくない、おなかが張る、疼痛があるが見られます。

以上が、東洋医学的に記憶障害が起こる理由(証)です。

必ず当てはめないといけないわけではなく、

大切なのは「どの五臓が阻害されて起こっているのか?」です。

そのため、体質にも着目していきます。

例えば・・・

アレルギー体質なのか?

咳は出やすいのか?

今までどんな病気をしてきたのか?

風邪はひきやすいのか?

爪の形はどうなっているのか?

ストレスをためこみやすいのか?

など・・・

上げだしたらキリがありませんが、それほど全人的に見ていきます。

認知症の方を一人の人間として、今までどんな経験や生活を送ってきたのか、

そんなところも見ながら全身の調節をしていきますので、

西洋医学のお薬とはまた違ったアプローチができます(^^)

もしご家族の方でお困りでしたら、ぜひ一度お気軽のご相談ください。

参考文献

・森ノ宮医療学園出版部:鍼灸OSAKA96号 特集 認知症と鍼灸

・馬場元榖:絵で見る脳と神経-しくみと障害のメカニズム(第4版)

・鈴木郁子:やさしい自律神経生理学 命を支える仕組み

【この記事を書いた人】

大東市の訪問鍼灸~旭はりきゅう~

富永 旭人

・鍼灸師歴10年

・漢方養生指導士

・長野式鍼灸/YNSA/経絡治療

\ご予約・ご相談はコチラから/

コメント